クラウドは依然として強力だ。しかし、あらゆる現場で“自前で握りたい領域”が確実に増えている。その結果として、Docker Swarm や自己ホストPaaSが、静かに──だが確実に──復権しつつある。

本稿では、クラウドと自前運用の境界線が揺らぐ今、この新たな潮流の必然性と実践知を読み解く。

- はじめに──クラウドの成熟と、小さなクラウドが生まれた理由

- 1. なぜ今「自己ホスト PaaS」が伸びているのか

- 2. 自己ホスト PaaS の技術的基盤──Docker と Swarm が拓く運用の軽さ

- 3. 主要ソリューションのエコシステムと特徴

- 4. ミニクラウド運用の実際──小さく始めて、大きくしない運用哲学

- 5. Docker Swarm が quietly 再評価される理由──“大きな Kubernetes、小さな Swarm” の構図

- 6. Coolify を中心にした新しいアーキテクチャ像──PaaS ではなく “PaaS ジェネレーター” という思想

- 7. 日本のデジタル貿易赤字──「輸入クラウド依存」が構造的リスクになる理由と、ミニクラウドの位置づけ

- 8. まとめ──ミニクラウド時代の到来と、私たちが取り戻すべきもの

はじめに──クラウドの成熟と、小さなクラウドが生まれた理由

かつて、インターネットにおける計算資源は「クラウドこそ正解」という一枚岩の信仰で語られてきた。安い、便利、世界規模、止まらない。そうした言葉が並び、誰もが“クラウドを使う側”に回ることが最適解だった。しかし、その前提は静かに崩れつつある。無料枠は縮小し、従量課金は増え、AI が生み出すアプリの数は爆発的に増え、そしてクラウド利用料金は「ただのインフラコスト」ではなく企業財務を揺らすまでに膨張している。

一方で、Docker の標準化、コンテナ化されたアプリ群の普及、そして自己ホスト型 PaaS(Platform as a Service)の進化によって、「自分で小さなクラウドを持つ」という選択肢が現実的になった。

VPS 1台、あるいは社内の小さなサーバーに、まるで Heroku や Vercel のような環境を構築できる──そんな時代が静かに幕を開けている。

そして、その裏側で再評価されているのが Docker Swarm だ。

Kubernetes より軽量で、Docker Compose より自動化されていて、クラスタ構築すら数行で完結する。自己ホスト PaaS が成長している背景には、Swarm の「ちょうど良さ」が確かに存在している。

この潮流は単なる技術の流行ではない。

それは、日本が抱えるデジタル貿易赤字、海外クラウド依存という構造的な問題とも深く関わっている。

自己ホスト PaaS の台頭は、“小さなクラウドを自分で持つ”という思想の復権であり、インターネットの原風景を現代的な形で取り戻す試みでもある。

本稿では、その潮流の全体像を読み解き、Docker Swarm が quietly 再評価される理由と、ミニクラウドがなぜ今求められているのかを考えていく。

1. なぜ今「自己ホスト PaaS」が伸びているのか

自己ホスト PaaS とは、クラウドの機能を“自分のサーバーで再現する”ための環境のことだ。

VPSやオンプレのサーバー上で、アプリのデプロイ、SSL、ログ、環境変数、データベース、バックアップなどをまとめて管理できる。

名前は PaaS だが、実態は “自分用のミニクラウド” に近い。

この市場がここまで急速に伸びている理由は、単なる技術的魅力だけではない。

その背景には、クラウドの構造変化、アプリケーションの性質の変化、そして AI 時代の新しい需要がある。

1-1. 無料クラウドの終焉と「価格逆転」の現実

Vercel、Netlify、Render、そしてかつての Heroku。

これらが人気を集めた最大の理由は「無料で、簡単で、速い」だった。

しかし、2022〜2024 年の間に状況は一変した。

- 無料枠の縮小または撤廃

- 帯域課金・ストレージ課金の強化

- “Cold Start” の回避には有料プランが必須

- 商用利用は実質的に課金前提へ

つまり、

「クラウドの安さ」は既に幻想になった。

そして逆に、VPSは昔より安く、強力になっている。

- 1GB RAM / 1vCPU:600〜900円

- 2GB RAM / 2vCPU:1,200〜1,600円

この価格で Docker ベースのミニクラウドが実現できるのだから、

「クラウドのほうが高い」という逆転現象は避けられない。

1-2. 単機能アプリの増加と、Kubernetes の過剰性

現代のアプリはますます“単機能化”している。

- Next.js のひとつの API Route

- FastAPI の小さなエンドポイント

- PocketBase や Supabase の軽量サーバー

- Webhook 専用の受信サービス

こうしたアプリは Docker 1コンテナで完結する。

そこに Kubernetes を持ち込むのは明らかにオーバーキルだ。

Kubernetes は強力だが、

「重戦車を道路工事に呼ぶ」ような場面が増えすぎた。

必要なのは、もっと軽い、生々しいインフラだ。

1-3. AI が生み出す“ミニサービス”爆発

AI コーディングによって、1日に複数の小さなアプリケーションを生成できるようになった。

- 業務のちょっとした自動化

- 小規模メモリDBのAPI化

- チャットボットバックエンド

- RSSフィードパーサ

- タスク管理ツール

- プロトタイプ的なUI

これらは大規模ではないが、数が増える。

すると当然、デプロイ先が問題になる。

クラウドで動かすとコストが跳ね上がる。

かといって、裸の Linux サーバーに手作業で置くのは運用が破綻する。

ここで自己ホスト PaaS が“唯一の落としどころ”になる。

1-4. 運用コスト最適化という原点への回帰

クラウド登場のとき、私たちは「運用からの解放」を夢見た。

しかし今、状況は反転している。

- コストは高い

- 専用機能は増え、ロックインは深くなる

- 小規模用途には過剰なサービスが増えた

その結果、

「安く・軽く・自分で回せるインフラ」の価値が再評価されている。

自己ホスト PaaS は、この“運用しないための運用”を限りなく軽くする。

- Git push でデプロイ

- SSL 自動化

- ロールバック

- サービス監視

- コンテナごとのログ

- データベースのUI管理

クラウド級の UX を、VPS の上に置く。

それがミニクラウドの実態だ。

1-5. Docker Swarm の“ちょうど良さ”と静かな復権

Kubernetes が重すぎるのは明らかだが、Compose だけでは足りない。

その間に位置するのが Docker Swarm だ。

- クラスタ管理が

docker swarm initの一行 - ローリングアップデートが自動

- Overlay ネットワークが簡単

- 高可用構成も小規模なら十分

- Compose との親和性が高い

自己ホスト PaaS は Swarm を採用することで“自動化の壁”を超えた。

PaaS の裏側には、ほぼ例外なく Swarm か Compose がいる。

Swarm は声高に宣伝されないが、

ミニクラウドの背骨として静かに復権した。

1-6. “自分のクラウドを持つ”という思想的シフト

かつて、サーバーは“自分で持つもの”だった。

その世界が Docker と自己ホスト PaaS で現代に蘇っている。

ポイントは、

昔のように重くない。

そして、現代のように縛られない。

ということ。

- 自分で所有する計算資源

- 自由な構成

- 制約のないログ

- 無制限のカスタマイズ

- 運用コストの透明性

クラウドから距離を置き、自分のミニクラウドを育てるという思想には、

“デジタル自立”の萌芽がある。

1-7. 日本のデジタル貿易赤字という静かな危機

日本はいま「デジタルサービスの対外収支」で年間 6〜7 兆円の赤字を抱えている。

- クラウド

- ネット広告

- 動画配信

- SaaS

- ストレージ

- アプリストア手数料

これらに支払う金額が、海外から得る収益を圧倒的に上回る。

この構造は、日本が “IT を輸入して消費する国” のままであることを意味している。

Gemini が「デジタル植民地化」と評するのも無理はない。

1-8. 自己ホスト潮流が、この構造を局所的に反転しうる理由

もちろん、ミニクラウドが日本の赤字 6兆円を一掃するわけではない。

それは幻想だ。

しかし、

- 中小企業のクラウド支出

- 小規模Webサービスの維持費

- SaaS依存による固定費

- データ越境によるガバナンス問題

これらは “局所的に” 自前化できる領域であり、

効果の積み重ねは無視できない。

● SaaS → Self-hosted

● Cloud API → 自社 API

● GCP/AWS → VPS + Docker

この置換が進めば、

海外への支払いは確実に減る。

そして何より、

技術が国内に残る。

1-9. 技術は小さく自立し、国家は少しだけ強くなる

ミニクラウドは、国家規模の覇権を変えるような巨大技術ではない。

しかし、企業や技術者が自分の環境を持ち、自分のアプリを動かし、自分のデータを管理するという行為は、確実に国家の“数値には現れない基礎体力”をつくる。

それはまるで、戦後日本が町工場から産業を取り戻したような小さな動きだ。

技術の自立は、国家の自立の最小単位である。

ミニクラウドは、その最小単位を再び育てようとしている。

2. 自己ホスト PaaS の技術的基盤──Docker と Swarm が拓く運用の軽さ

自己ホスト PaaS が一般化した最大の理由は、クラウドの代替として便利だからではない。

本質は 「Docker が IT インフラの標準単位になった」という一点にある。

この1点が、すべてを動かしている。

アプリはコンテナ化され、依存関係はコンテナ内部に閉じ込められ、OS の違いは抽象化された。

Linux のディストリビューションで悩む時代は終わり、アプリは Docker さえあれば動く。

この“標準化”こそが、自己ホスト PaaS の土台そのものだ。

そして、その上に Compose と Swarm が成長し、クラウドの運用能力に近い“軽量インフラ”が完成した。

2-1. Docker がもたらした「インフラの均質化」

Docker は、アプリを“箱に閉じ込める”技術ではない。

それは、インフラを均質化する技術だ。

- OS の違いを吸収

- ランタイムの違いを吸収

- 言語依存を吸収

- ポート・権限・ファイル構造を標準化

- “どこでも動く”環境を約束する

この均質化によって、「ミニクラウドを1台のVPSに作る」という発想が成立した。

Docker がなければ、自己ホスト PaaS というカテゴリ自体、存在しなかっただろう。

2-2. Compose と Swarm:軽量オーケストレーションの二本柱

自己ホスト PaaS の裏側で静かに世界を支えているのが Docker Compose と Docker Swarm だ。

● Docker Compose:単体アプリケーションの完全な土台

Compose は、

「1台で動く複数コンテナの協調」をシンプルに定義する。

- DB と Web サーバー

- キャッシュと API

- バックエンドとジョブキュー

- Admin UI と Worker

これらを一つの YAML に書き、docker compose up -d

で世界が起動する。

単体アプリにおける標準であり、自己ホスト PaaS も内部で Compose を多用している。

● Docker Swarm:小規模クラスタ向けの“Just enough orchestration”

Swarm の価値は、“必要なものだけある。不要なものはない。”という潔さにある。

機能は Kubernetes のように巨大ではないが、本当に必要な要素は揃っている。

- ローリングアップデート

- 自動リカバリ

- ノード追加

- サービスレプリカ

- Overlay ネットワーク

- 秘密情報(Secrets)の管理

そして、クラスタ構築はこうだ。

docker swarm init

docker swarm join ...これだけでクラスタができる。

Kubernetes のように巨大な YAML の世界を覚える必要がない。

自己ホスト PaaS が Swarm を採用する理由は、

“ちょうど良いから”である。

2-3. なぜ Kubernetes ではダメなのか?

理由は単純だ。

Kubernetes は「大規模分散システム」のための技術だから。

- 障害を前提としたアプリ

- 数十〜数百のサービス

- 多数の開発チーム

- 24/7 監視部隊

- 専任の SRE

こうした“Google のような世界”のための設計思想だ。

一方、自己ホスト PaaS が対象としているのは:

- 個人開発

- 小規模スタートアップ

- 社内ユーティリティ

- 小規模 SaaS

- AI が生成したミニアプリ群

この規模に Kubernetes を入れると、

インフラのほうがアプリより重くなる。

そのアンバランスを救ったのが Compose と Swarm だ。

2-4. Overlay Network の魔法──クラウド級の通信をローカルで再現

Swarm の最も見落とされがちな功績は、

Overlay Network(仮想ネットワーク)を簡単に構築できることだ。

- 異なるサーバー同士が同じネットワークに見える

- コンテナが別ノードでも相互通信できる

- DNS が自動管理される

- 自作のクラスタでも Cloud VPC のように振る舞う

つまり、

クラウドの基本機能である仮想ネットワークを

VPS 数台で再現できる。

これはとんでもない革命だった。

もしこの機能がなければ、

Coolify も CapRover も Portainer も成立しなかった。

Swarm は脇役に見えて、実は“影の主役”なのだ。

2-5. 自己ホスト PaaS の内部構造──共通するアーキテクチャ

ここで、自己ホスト PaaS が内部で行っていることを簡潔に整理する。

どの PaaS も必ず以下を持つ:

- Docker を直接操作する層

- Compose / Swarm に YAML を渡す自動生成層

- アプリごとのテンプレート(環境変数・ボリューム定義)

- SSL 自動発行(Let’s Encrypt)

- ログ管理・バックアップ管理

- UI での操作インターフェース

つまり、

自己ホスト PaaS = Docker 操作の自動化層である。

これを理解すると、

“PaaS の魔法”が Docker 上の薄い抽象化レイヤーにすぎないことがわかり、

逆に安心して運用できるようになる。

2-6. ミニクラウドの完成──ローカルでクラウド級の運用ができる理由

ここまでの積み重ねをまとめると、

- Docker → アプリの均質化

- Compose → 単体アプリの協調

- Swarm → 小規模クラスタの自動化

- PaaS → Docker 操作のUI化・全自動化

- VPS → コストの最適点

- AI → 小さなアプリが大量に生まれる供給源

これらが合流し、

“個人でも1社でも、自分だけの小さなクラウドを持てる”という現実が生まれた。

雲の向こうにあったクラウドは、

今や机の上にも、VPS にも戻ってきている。

3. 主要ソリューションのエコシステムと特徴

自己ホスト PaaS の隆盛は、Coolify という単一の成功だけで起きた現象ではない。

その裏には、Docker を中心としたエコシステムの成熟と、

「クラウドのように運用したい」「でも費用も複雑さも避けたい」という

世界規模の実務者ニーズが重なり合っている。

ここでは、現在の自己ホスト PaaS を支える主要なプロジェクトを取り上げ、

それぞれの性格と立ち位置を明確にしていく。

3-1. Coolify──自己ホスト PaaS の最注目株

Coolify は、2023〜2025 年にかけて急速に存在感を増した。

理由は単純で、

“Vercel / Netlify / Render を自分で持つ” という体験を

最も自然な UI で実現してしまったからだ。

● Coolify の強み

- Git 連携 → 自動デプロイ

- SSL 自動発行

- Docker Compose / Swarm 対応

- DB(Postgres / Redis / MariaDB など)の1クリック構築

- UI が極めて滑らかで、学習コストが低い

- PocketBase や Hasura とも “プリセット” で連携

最小の手間で最大のUXを取るなら現時点で最有力と言える。

● Coolify が象徴する “現代的な自己ホスト像”

Coolify の成功は、

「個人・小規模事業者でもクラウド級の運用ができる」

という体験を世界に可視化した点にある。

Docker+Swarm+UI という黄金比を示したプロダクトだ。

3-2. CapRover──長老にして鉄板の安定運用

Coolify の登場以前、

自己ホスト PaaS の代名詞だったのは CapRover だった。

● CapRover の特徴

- 非常に安定した設計

- One-click apps が豊富(WordPress、Ghost、Nextcloud…)

- Docker Swarm を基盤とした王道設計

- コマンドもUIも軽く、サーバー負荷が低い

- 3年以上の成熟したコミュニティ

“流行り” を抜きにして語るなら、最も信用できる自己ホスト PaaSだ。

● 向いている用途

- 長期運用したいサービス

- 変化よりも安定が欲しいユーザー

- Linux サーバーをすでに運用している層

Coolify が UI の未来を示すなら、

CapRover は運用の原点を示す存在。

3-3. Dokku──最軽量の Heroku クローン

Dokku は PaaS の世界では異色の存在だ。

Docker を内部で使いながら、「Heroku と同じデプロイ体験」を実現している。

● Dokku の特性

- 完全に単体動作(Swarm なし)

- Git push でアプリがデプロイ

- Buildpack 対応(Node/Python/Rubyなど)

- 設定がシンプルで、負荷が軽い

- プラグイン構造が理解しやすい

● 向いているユーザー

- とにかく軽く運用したい

- アプリ数が少ない

- Rails / Node / Python のクラシカルな Heroku 構成が好き

- VPS 1台で十分

唯一欠点があるとすれば、

UI がほぼ無く、CLI に寄っている点だ。

しかし逆に言えば、

“一度構築したら壊れない” 強さがある。

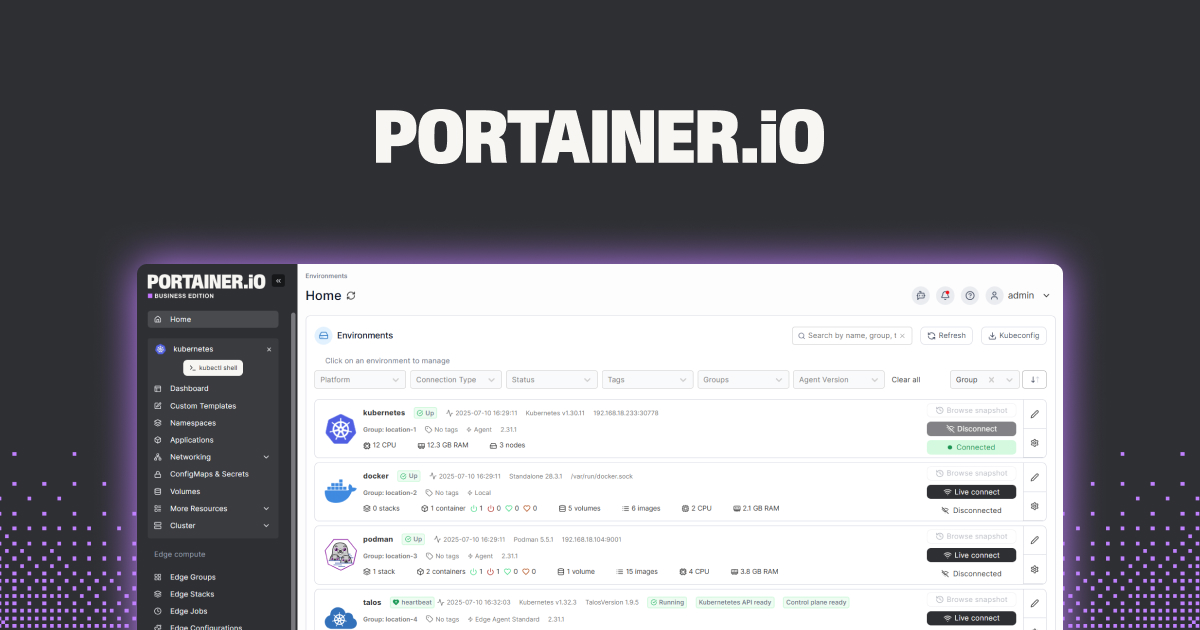

3-4. Portainer──コンテナ管理 GUI のデファクトスタンダード

Portainer は“PaaS”として分類されないこともあるが、

技術的には 自己ホスト PaaS の基礎を支える存在だ。

● Portainer の価値

- Docker / Swarm / Kubernetes すべてを GUI 管理

- コンテナ作成・ネットワーク作成・ボリューム管理が可視化

- 監視・ステータス管理が強い

- Swarm ノード管理が極めてスムーズ

● Portainer が果たす役割

Coolify や CapRover のような抽象化が“PaaS層”だとすると、

Portainer はその下の “インフラ層の可視化 UI” を担う。

これがあると、Docker 運用の心理的負荷が劇的に下がる。

3-5. Dokploy / Tau / /dev/push──2024–2025 の新星群

2024〜2025 年は、新しい自己ホスト PaaS が一気に増えた。

特に注目すべきはこの3つだ。

● Dokploy

Coolify の対抗馬として急速に支持を集めている。

- Git デプロイ

- テンプレート

- DB 管理

- SSL

- 軽快な UI

Coolify より“開発者向け”のテイストが強く、

よりローレベルな設定ができる。

● Tau

単一バイナリで動作する “ミニPaaS”。

軽く、速く、極端にミニマル。

./tau upで環境が立ち上がるような簡潔さを目指している。

将来的には “個人用の PaaS” として伸びる可能性がある。

● /dev/push

Vercel / Netlify を自前で複製するコンセプト。

- Git push → 自動デプロイ

- CDN風の構成

- 小規模フロントエンド向け

- まだ新しいが勢いがある

静的サイトやフロントエンドが中心の企業には向くだろう。

3-6. それぞれはどんな用途に最適か(用途別マトリクス)

● “とにかく簡単に使いたい”

→ Coolify

● “安定した実績がほしい”

→ CapRover

● “最小レイヤーで Heroku を再現したい”

→ Dokku

● “Docker / Swarm の可視化を強めたい”

→ Portainer

● “軽量・高速・ミニマムを極めたい”

→ Tau

● “フロント中心の Git push 運用がしたい”

→ /dev/push

● “Coolify の代替として伸びそうな新星を選びたい”

→ Dokploy

まとめ:選択肢は増えたが、中心思想はひとつ

どれを選んでも結局は

“Docker を自分の道具として扱えるか”

という一点にたどり着く。

自己ホスト PaaS の進化は、

クラウドの代用品を作ることが目的ではない。

クラウドの便利さを、自分の計算資源に取り戻す試み。

Coolify が象徴したのはこの思想であり、

他のツール群も同じ潮流の中に位置している。

4. ミニクラウド運用の実際──小さく始めて、大きくしない運用哲学

ミニクラウドの本質は、

クラウドの模倣ではなく、クラウドの再発明にある。

巨大なマイクロサービス構成を再現するのではなく、

自分の手の届く範囲にクラウドの本質だけを持ち帰る──

それがミニクラウド運用の哲学だ。

ここでは、その哲学がどのように実務へ落ちるのかを見ていく。

4-1.「小さいほうが壊れない」──ミニクラウド成立の根底思想

クラウドは本来、壊れることを前提に設計されている。

しかし小規模システムにその思想を全面移植すると、

運用者の負担が跳ね上がる。

ミニクラウドは逆だ。

規模が小さいからこそ壊れない。

壊れても直しやすい。

この発想が運用の基底にある。

- オブザーバビリティのための巨大スタックは要らない

- 複数リージョンも要らない

- 高度なSRE ロールも要らない

- 監視は最低限で十分

代わりに必要なのは、

“アプリが今動いているかどうかだけを見る” というシンプルさだ。

その役割をコンテナが担い、

Compose / Swarm が小さな保険として存在している。

4-2. たった一台の VPS からはじまる「クラウド運用」

ミニクラウドは高価な物理サーバーを必要としない。

月 500〜1,500 円ほどの VPS があれば十分動く。

そして面白いのは、

クラウドの管理メタファー(サービス・ネットワーク・LB・Secrets)を

そのまま1台に凝縮できる点だ。

Coolify も CapRover も Dokku も、内部では同じように:

- reverse proxy

- ingress

- secrets

- volumes

- logs

- service health check

こうしたクラウドの構成要素を“1台に閉じ込めて”再現している。

これこそがミニクラウドの魔力で、

少ない知識でクラウド級の運用が可能になる。

4-3. スケールさせない設計こそが、強さになる

クラウド設計では「スケール前提」が基本だ。

- 自動スケール

- マイクロサービス

- API ゲートウェイ

- サービスメッシュ

- イベント駆動

- マルチリージョン

しかし、これを自前運用するのは狂気の沙汰だ。

ミニクラウドは違う。

“スケールしない設計を肯定する” という逆転思想で動いている。

たとえば:

- 1台で全部やる

- DB は1つ

- API も1つ

- フロントとバックを同じ Compose ネットワークに置く

- キャッシュも1枠だけ

- ログ基盤を巨大化させない

- ワーカー数を必要以上に増やさない

これが結果として 丈夫で壊れにくい構成になる。

4-4. 監視とバックアップは“やり過ぎない”のが正解

ミニクラウドに必要なのは、

巨大な Prometheus + Grafana スタックではない。

求められるのはこの3つだ。

● ①「生きているか」だけを確認するヘルスチェック

PaaS が自動でやってくれる。

● ② データだけはクラウドに逃す

バックアップ先は:

- S3互換ストレージ

- Dropbox

- Google Drive

- rsync で別VPS

- GitHub Backup

など軽量でよい。

● ③ アプリログは数日分で十分

“全ログを永遠に保管する” のは大企業だけの話だ。

中小規模のプロダクトに必要なのは、

問題発生時に最低限追えるだけのログ量である。

4-5. 環境の「増やしすぎ」を防ぐ、ミニクラウドの鉄則

ミニクラウドは自動化が高速なため、

環境をすぐ作れてしまう。

すると起こるのが…

- staging

- preview

- production

- nightly

- ワーカー分離

- ログ専用ノード

- DB専用ノード

気づけばクラウドと変わらない構造になる。

これを避けるための鉄則はひとつ。

“本番1つ、予備1つ” 以外増やさない。

これは驚異的に運用負荷を下げる。

4-6. ミニクラウド運用の“実務リスト”

最後に、机上の思想を実務へ落とし込むチェックリストを共有する。

● □ サーバーは 1〜2 台で収める

冗長化は「緊急切り替え用の1台」だけ。

● □ Swarm を使う場合も“過剰クラスタ”を作らない

3ノード構成は一般個人には負荷が大きすぎる。

「manager1 + worker1」で十分。

● □ ネットワーク構成は複雑化させない

Overlay1本、reverse proxy1つ。

これ以上はいらない。

● □ DBは外部でも内部でも良いが、バックアップだけは外へ

災害に強いのはこれ。

● □ ログは最小限

「アプリが動いているか」だけ確認できればよい。

● □ スタックを増やしすぎない

Redis も MinIO も“必要なら入れる”程度でよい。

● □ PaaS のテンプレートに逆らわない

独自構成を盛り込みすぎると壊れる。

まとめ:ミニクラウドは「足るを知るインフラ」である

クラウドは成長と拡張のために発明された。

ミニクラウドはその逆だ。

小さく、簡潔で、壊れにくい。

必要以上に大きくしない。

そして、すべてが自分の理解できる範囲にある。

これがミニクラウド運用の核心であり、

AWS や GCP が提供する無限スケールとはまったく違う価値を持つ。

机の上のサーバーにも、1台のVPSにも、

クラウドと同じ思想が宿る時代──

それがミニクラウド時代の到来なのだ。

5. Docker Swarm が quietly 再評価される理由──“大きな Kubernetes、小さな Swarm” の構図

Docker Swarm は一度“忘れ去られた技術”のように扱われてきた。

Kubernetes の圧倒的な普及に押され、

「Swarm を選ぶ理由はない」とさえ言われた時期がある。

だが 2024〜2025 年現在、

Swarm は静かに、しかし確実に返り咲いている。

その理由は、Kubernetes の衰退ではない。

むしろ Kubernetes が強くなりすぎたことが原因だ。

巨大化した Kubernetes の裏で、

“小さなオーケストレーション” を求める声が高まった。

その隙間を、Swarm は完璧に埋めている。

5-1. Kubernetes の進化が招いた「使われない機能の増大」

Kubernetes は今なお世界のスタンダードであり続けている。

しかし、普及すればするほど、その巨大な設計思想が

小規模プロジェクトの現実と乖離していった。

Kubernetes は本質的にこういう用途のためのものだ:

- 100以上のサービス

- チーム横断の開発体制

- ノード多数のクラスタ

- 障害が常態化する規模

- 24/7運用のSREチーム

- 組織内での共通APIレイヤー

- 自動スケール必須

中小企業、個人開発、スタートアップには

“完全にオーバースペック” になりつつある。

特に以下の点で適用が苦しい:

- マニフェスト(YAML)が巨大化する

- CRD と Operator の学習コストが高い

- ネットワークが複雑(CNI)

- 監視・ログ基盤が重い

- 運用の属人化が起こりやすい

- 単なるデプロイにも大量のコンポーネントが必要

Kubernetes が強くなるほど、

“これを自前で運用する必要があるのか?”

という疑問が現場に広がった。

5-2. Swarm の逆襲──必要な機能だけを残した“Just enough orchestration”

Swarm は Kubernetes のように多機能ではない。

だが“必要なものだけ”が揃っている。

● Swarm にあるもの

- ローリングアップデート

- 自動再デプロイ

- レプリカ

- overlay ネットワーク

- 秘密情報(Secrets)

- service / stack の宣言的管理

- 2コマンドでクラスタ化

docker swarm init

docker swarm join ...これだけでクラスタになる。

● Swarm に ない もの

- カスタムコントローラ

- CRD

- 膨大な Operator 群

- 複雑な CNI

- 専用のモニタリング基盤構築

- 学習すべき膨大なリアクティブ概念

Swarm は “必要最低限のオーケストレーション” に特化している。

この潔さが、ミニクラウドと驚くほど相性がいい。

5-3. Swarm の本当の強み:設定がコード化され、しかも壊れない

Swarm Stack(docker stack deploy)は

Kubernetes の Deployment に似ているが、

圧倒的にシンプルだ。

● Swarm の Stack ファイル例

version: "3.9"

services:

web:

image: myapp:latest

deploy:

replicas: 2

ports:

- "80:80"この最小限の情報だけでクラスタ運用が回る。

● しかも Compose とほぼ同じ形式

Compose → 単体

Swarm → クラスタ

という自然な拡張になっており、

新しい概念がほぼ増えない。

これは Kubernetes の YAML とは対照的だ。

5-4. Swarm が「影の基盤」として PaaS に採用される理由

Coolify、CapRover、Dokploy のような自己ホスト PaaS が

内部で Swarm を採用しているのには理由がある。

● PaaS にとって Swarm は“軽い抽象化”で動かしやすい

- デプロイの失敗が少ない

- ネットワーク構成が安定している

- クラスタ間通信が自動化されている

- UI 側から操作するときに API が素直

PaaS 開発者の視点では:

Kubernetes は強力すぎて、UI で包むのが難しい。

Swarm はちょうどよく包める。

という実務上の事情がある。

5-5. “Docker を学んだ人が自然に使える唯一のクラスタ”

Kubernetes は“クラスタを学ぶ”必要がある。

一方で Swarm は Docker を理解していれば自然に理解できる。

これは圧倒的なアドバンテージだ。

- コンテナ

- ネットワーク

- ボリューム

- services

- stack deploy

これらは Docker の延長にある概念で、

入門者に「別世界」を覚えさせる必要がない。

5-6. Swarm の“静かな復権”は、AI時代のミニアプリにちょうど良い

2024〜2025 年は、AI が生成したコードを

“小さなアプリ”として運用する時代が本格化している。

その結果:

- 小規模 API

- 個人向けツール

- 小規模ダッシュボード

- ワーカー1~2個のジョブ

- 内部利用システム

こうした “中途半端にスケールしないアプリ” が爆発している。

この規模に Kubernetes を入れるのは滑稽で、

Swarm のように軽量でシンプルな仕組みが最適解になる。

つまり

Swarm の復権は、AI時代の必然である。

ということだ。

5-7. 未来予測:Swarm は今後どうなるか

Swarm は、Kubernetes のような巨大なエコシステムにはならない。

だが、それでよい。

今後 Swarm が担うのは:

- ミニクラウドの基盤

- 自己ホストPaaSの内部構造

- 個人・中小企業の軽量クラスタ

- AIが生成したアプリの運用土台

- “ちょうどいい分散処理” の受け皿

Swarm は派手に進化しなくてもよい。

むしろ、変わらずに存在し続けることが価値となる。

まとめ:Swarm は K8s を倒さない。だが“奪う領域”は確実に増えていく

Docker Swarm の復権は、

Kubernetes の疲弊や複雑化を責める文脈ではない。

本質はこうだ。

Kubernetes が大きすぎるから、

その周辺に“小さくて強い領域”が生まれた。

そこを埋める唯一の技術が Swarm だった。

Swarm は声高に主張しない。

仕様も派手に進化しない。

だが、その“静かさ”こそが信頼に変わっている。

2025 年現在、Swarm は

再び世界中のエンジニアの手のひらの上に、

しっくりと収まるようになってきたのだ。

6. Coolify を中心にした新しいアーキテクチャ像──PaaS ではなく “PaaS ジェネレーター” という思想

Coolify の真価は UI の美しさや Git 連携の快適さにあるわけではない。

その本質は、もっと深いところ──

「PaaS をあなたの手元で生成する装置」

として機能している点にある。

Coolify は“PaaSそのもの”ではない。

PaaSを生み出すメタレイヤーなのだ。

この視点に立つと、

Coolify・CapRover・Dokku・Dokploy が一見バラバラに見えていた理由が解け、

“自己ホスト PaaS というジャンル全体の必然性”が見えてくる。

6-1. PaaS を「構成ファイルの自動生成器」として捉える

Coolify が内部でやっていることを、極限まで簡略化して言うとこうだ。

Docker Compose や Swarm Stack を、

UI で操作して YAML と設定一式に自動変換しているだけ。

だが、この“だけ”が革命なのだ。

- Git 連携

- ブランチ連動デプロイ

- env 管理

- Secrets 管理

- DBの起動

- SSL の自動更新

- ログ表示

- 監視

- スケール操作

これらをすべて “Docker の抽象化”に落とし込んでいる。

つまり、Coolify は

「クラウドのオペレーションを Docker の設計原理に翻訳する装置」

と言える。

この翻訳層=「PaaS ジェネレーター」として見ると、

Coolify の立ち位置が急にクリアになる。

6-2. Coolify の非凡さ:アーキテクチャの“密度”が高い

Coolify の設計は、驚くほど密度が高い。

- UI がシームレス

- ジョブの裏側は Docker CLI が動く

- その間の処理は極めて薄い抽象化

- バックエンド構造もシンプル

- Swarm を使ったクラスタ化も自然

- Compose と Swarm を双方使える柔軟性

一見モダンな UI の PaaS に見えるが、

本質は Docker エコシステムの緻密な理解のうえに立つ“設計芸術” だ。

Coolify が急速に支持されたのは、

UI の心地よさだけでなく、

中身が圧倒的に誠実な構造だから である。

6-3. Coolify の思想は「分散しない」「増やしすぎない」哲学にある

Coolify は Kubernetes の真逆を歩んでいる。

- 分散させない

- ノード増設を煽らない

- オーバーエンジニアリングを許さない

- “必要な時だけ” Swarm を使う

- データベースを簡単にしすぎない(あえて少し不便にしている)

これは ミニクラウド思想そのものだ。

「あなた自身の理解を超えないインフラ」

それこそが壊れにくい。

Coolify はこの哲学を、UI という形で具現化している。

6-4. Coolify を中心にした現代の自己ホスト構成図

Coolify を核にしたミニクラウドはこうなる。

[VPS]

├─ Coolify(UI・オーケストレーション層)

│ ├─ Docker Engine

│ ├─ Docker Compose(単体アプリ)

│ └─ Docker Swarm(複数アプリ・複数ノード)

│

├─ Nginx Proxy Manager / Traefik(入口)

├─ PostgreSQL / Redis / PocketBase(アプリ基盤)

└─ アプリ本体(AI生成アプリも含む)

クラウド級の構成が、

わずか 1 台の VPS の中で閉じている。

Coolify を使っている人は、この構造を意識しなくても

自然に“クラウドと同じ運用方式”を手に入れてしまう。

これが Coolify の“教育的価値”でもある。

6-5. なぜ Coolify は「小規模システムの標準」になりつつあるのか

Coolify が他の PaaS を圧倒する理由は明確だ。

- UI が優しい

- 学習コストが低い

- デプロイ体験が完全にモダン

- DBセットアップが簡単

- Swarm を自然に使える

- Docker 理解者にとって“違和感ゼロ”

そして何より:

AI 時代のアプリ生成・運用フローに圧倒的に適合している。

AI がコードを吐き続け、

人間が運用を回す時代において、

Coolify は最も“話が早い”プラットフォームなのだ。

6-6. Coolify は「自己ホスト版・Vercel」ではない

むしろ「自己ホスト版・Render の発展形」である

多くの人が Coolify を

「自前の Netlify / Vercel」と呼ぶが、これは半分正しい。

より正確には、

“Render の柔軟性 × Vercel のUX × Docker の自由度” を

自分の環境に持ち帰れる装置

である。

特に Render に近い理由は:

- DB を抱えられる

- API とフロントエンドを同時ホスティング

- ワーカーも動かせる

- Docker 部署が主体

- 小さなバックエンドを量産できる

つまり、Coolify は“Cloud Render の自己ホスト版”と考えると、

最も現実的に理解できる。

6-7. ここまでの結論:Coolify の本質は「道具」ではなく「理念」

Coolify を正しく理解すると、

その本質は次の一文に収束する。

Coolify は、個人や中小企業が

“自分のクラウドを自力で作れる時代” を

明確に宣言した最初のプロダクトである。

クラウドは遠い存在ではなくなった。

選ばれたエンジニアの専売特許でもない。

AI が生成するアプリの受け皿にもなった。

Coolify は、PaaS を民主化するだけでなく、

“クラウドという概念そのものを再分配”している。

これは地味だが、とてつもなく歴史的な転換だ。

まとめ:Coolify は自己ホストの未来を作る “PaaS ジェネレーター” である

Coolify の価値を列挙すると終わりがないが、

本質は簡単だ。

Coolify = PaaS の構築を自動化し、

すべての人にクラウド運用を可能にする装置。

この装置こそ、AI時代の“ミニクラウド運用”の真の基点になる。

Coolify はプロダクトである前に、

“軽量インフラの理想形”という思想体系なのだ。

7. 日本のデジタル貿易赤字──「輸入クラウド依存」が構造的リスクになる理由と、ミニクラウドの位置づけ

今、日本のデジタル経済には“静かな異変”が起こっている。

それは デジタル貿易赤字 と呼ばれる構造的問題だ。

2023年:5.3兆円

2024年:6.6兆円(推定)

世界でも突出した規模の赤字であり、内訳の多くはこうした支払いだ。

- クラウド(AWS / GCP / Azure)

- 動画配信

- ネット広告

- SaaS 利用料

- アプリストア課金

- 海外ITサービス全般

つまり、日本国内で稼いだお金が、

毎年数兆円規模で海外プラットフォームに流出している。

これは単なる経済指標ではない。

国のIT基盤そのものが海外クラウドに“外注”されている状態を意味する。

7-1. クラウドは便利だ。しかし“記憶領域としての依存”は重い

AWS や GCP が優れていることを疑う人はいない。

世界最高峰の信頼性とスケーリング能力を備え、

国際競争の中では日本企業を支える存在でもある。

だが、その圧倒的な便利さの裏で、

日本のIT構造がクラウドに一方的に固定化されてしまった。

● 自社でインフラを持つ文化が消えた

● 技術者が“クラウド前提”でしか育たなくなった

● コスト構造も、為替リスクもクラウド側に握られた

● 国産SaaSが育ちにくい構造が固定化した

● 企業のデータが海外に置かれるのが常態化した

特に深刻なのは、

データが海外クラウドにあるため、

それを扱うインフラ・法務・基盤設計まで“従属構造”になる

という点だ。

これはデジタル主権の観点から見ても、

危険信号が点灯している領域だ。

7-2. 中小企業・地方自治体ほど“逆転不能”の構造に陥る

大企業であれば

- 交渉力が強い

- 運用チームがある

- 分散クラウド戦略を取れる

- コスト最適化を行える

しかし、日本のITの大部分を支えているのは 中小企業・自治体 だ。

彼らはクラウドに依存すると次のようになる:

- 毎月の固定費が減らない

- 使っていなくても課金される

- サービス終了で振り回される

- 移行コストが払えない

- インフラ担当が育たない

- ベンダーに丸投げ → 構造が固定化

結果、

“やめたくてもやめられないクラウド”

という負のロックインが起きる。

7-3. 海外クラウド依存の最大の問題は“外貨建てコスト”

2020年〜2024年の円安局面では、

AWS・GCP・Azure の利用料は 実質 30〜40% 値上がり している。

為替レートの変動に IT インフラが従属する国家など、

正常な状態ではない。

コンピューティングは国の“電力”と同じであり、

外貨建てで調達するのは脆弱すぎる構造なのだ。

7-4. なぜミニクラウドが“局所的な緩和策”たり得るのか

もちろん、AWS の代わりに

Coolify や CapRover で国家級システムを動かせるとは思っていない。

だが、

中小企業の業務アプリ

スタートアップの検証環境

教育・研究機関の実験系アプリ

AI が生んだ小規模API

社内のちょっとしたWebシステム

こうした “小さくても不可欠なシステム群” を

クレジットカードの引き落としから解放できる。

ミニクラウドの価値はここにある。

● 国内の VPS や物理サーバーに回帰できる

● 運用コストが安定する(円建て)

● ダウンサイジングが容易

● クラウドロックインからの部分的脱却

● 開発者が“基盤構築スキル”を取り戻す

● 中小企業が自前でアプリを持てる循環が再生する

ミニクラウドは、

“クラウドを捨てる運動”ではなく、

クラウドの過剰集中を和らげる、もう一つの計算資源の流れを作ること。

これが長期的に国益へ効く。

7-5. 日本の“IT軽視”の歴史を変えるのは、実はこうした地味な運動である

日本が失った20年の原因は諸説あるが、

少なくとも IT基盤を外注しすぎたことは間違いない。

- データを外に置く

- プラットフォームを外に置く

- 決済、広告、物流の大部分が外部企業依存

- クラウドの基礎技術者が育たない

- 効率化の成果が国内に残らない

こうした長期的損失は、

国家規模では取り返しがつかない。

ミニクラウドは小さい。

だが、

“自分のインフラを自分の手で動かす” という文化の再生には効果がある。

これは、

戦後日本がなぜ製造業で強かったのか──

その理由である “内製文化” を思い出す作業でもある。

7-6. ミニクラウドがもたらす最も大きな価値は「自律性」である

AWSでも、GCPでも、Azureでもいい。

クラウドは素晴らしい発明だ。

だがそれは

“選択肢の一つ”であるべきで、

“唯一の依存先”であってはならない。

ミニクラウドがもたらす価値は、

コスト削減でも、ノスタルジーでもなく、

国家と企業が「自分の技術領域」を一部でも取り戻すこと。

この“わずかな自律性の回復”が、

デジタル貿易赤字という巨大構造に対する

もっとも現実的なカウンターになる。

まとめ:ミニクラウドは日本の危機を救う“魔法”ではない

だが、構造的痛みを緩和する“確かな処方箋”である

ミニクラウドは AWS を置き換えない。

クラウドを否定するものでもない。

ただし、

- デジタル貿易赤字

- クラウドロックイン

- 技術者育成の停滞

- 外貨建てコストの爆増

- 内製文化の喪失

こうした日本の構造的な課題に対し、

“小さいが、本物の改善効果を持つ選択肢”

として機能し得る。

ミニクラウドは単なる技術潮流ではなく、

日本の未来に向けた

「痛みを和らげる技術的セラピー」

でもあるのだ。

8. まとめ──ミニクラウド時代の到来と、私たちが取り戻すべきもの

ミニクラウドは、AWS を捨てるための運動ではない。

クラウドに反旗を翻す思想でもない。

むしろその逆で、

クラウドが切り開いた恩恵を“自分の手元にも一部取り戻す”という運動である。

Docker がインフラを均質化し、

Compose がアプリケーション単位の構造を整理し、

Swarm がちょうど良いスケールのクラスタを与え、

Coolify や CapRover がそれらを UI に落とし込んだ。

この10年間で進んできた技術の積み重ねが、

ようやく一つの成熟した形に収束しつつある。

それが ミニクラウド という概念だ。

8-1. ミニクラウドが象徴するのは「ITの民主化」でも「クラウド回帰」でもない

人はすぐに「新しい技術の位置づけ」を分類したがる。

- クラウドの代替?

- 小規模の Kubernetes?

- PaaS の自己ホスト版?

- インフラの民主化?

どれも半分は正しいが、核心ではない。

ミニクラウドの本質は、

“ITインフラを理解できる範囲に戻す” ことにある。

- 複雑すぎない

- スケールを前提にしない

- 障害を人生のテーマにしない

- 誰もが全体像を理解できる

- 必要な機能だけがある

- 足るを知る構成である

これは IT において、実は最も失われていた価値だ。

8-2. AI時代に必要なのは“巨大さ”ではなく“小さくて強い基盤”

AI がコードを大量生成し、

個人でも数十個のアプリを持つ時代が来ている。

この世界では、巨大なプラットフォームは

むしろ取り回しが悪い。

求められるのは:

- 小さく

- 素早く

- 壊れにくく

- コストが読めて

- 自分の理解範囲におさまる

という“足場”だ。

Coolify や CapRover、Dokku が世界中で受け入れられた理由は、

AI によって生まれた“小さなアプリの洪水”を支える最適な箱

だったからである。

8-3. 自分のクラウドを持つという選択肢は、単なる節約ではなく“自律性の回復”だ

この記事の核心はここにある。

ミニクラウドは、“安く済むから” という理由で流行るわけではない。

コストは確かに重要だが、それは副次的な効果に過ぎない。

最大の価値は、

自分で運用できるインフラを、自分で保持できるという事実そのもの。

IT は、理解できる領域に戻った瞬間に所有感が生まれ、

所有感が生まれた瞬間に、

運用は苦役ではなく“コントロール可能なもの”へ変わる。

クラウド依存がまねくロックイン構造とは対照的に、

ミニクラウドは 自律性を取り戻す技術だ。

8-4. ミニクラウドの未来は、静かだが確実に広がる

クラウド全盛の今、

ミニクラウドが主流になることはないだろう。

だが、それでいい。

ミニクラウドが担うのは

巨大市場ではなく “必要な人に必要なだけの自由” だ。

- 小さなバックエンド

- AI生成API

- 個人開発のSaaS

- 企業の小規模業務システム

- 教育機関の実験環境

- 内部利用の管理ツール

こうした領域で、ミニクラウドは静かに根を下ろし、

クラウドの巨大な影を和らげる。

それは小さな革命だが、確実な革命でもある。

8-5. 最後に──取り戻すべきものは“理解できる技術領域”である

本記事を通して繰り返し語ってきたことは、

結局この一文に集約される。

自分が理解できる範囲で、自分の計算資源を扱うということ。

これは IT の原点だ。

そして今、Docker と Swarm と自己ホスト PaaS によって、

その原点が誰の手にも届く形で復活しつつある。

クラウドが生んだ素晴らしい世界を享受しながら、

同時に、自分の足場も持つ。

これからのITは、

巨大と小規模、外部と内部、クラウドとミニクラウドが

並列で存在する“多中心的な時代”に入っていく。

その時代に必要なのは、大きな技術ではなく、

“小さくて理解できる技術”というもう一つの選択肢。

ミニクラウドは、その選択肢の最初の姿なのだ。